結婚式や葬儀、その他様々なお祝い事において、熨斗を使って表記するのは一般的な習慣です。

どのように書くべきか迷うことも少なくないため、この記事で熨斗の表記方法について広く解説します!

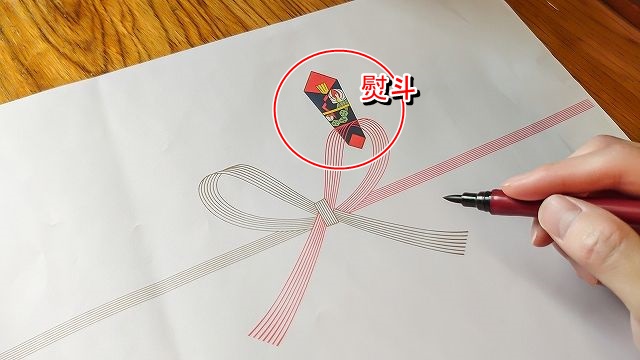

熨斗とは?

熨斗(読み方:のし)は、「ご祝儀袋」などの慶事用品や、贈答品を包む「掛け紙」に用いられる右上の装飾です。

慶事には結婚、出産、進学、長寿、開店などが含まれ、これらのイベントで「熨斗袋(のしぶくろ)」や「熨斗紙(のしがみ)」が使われます。これらは熨斗と水引で装飾されています。

慶事用と弔事用の熨斗

熨斗は本来、贈答品の装飾部分を指しますが、広い意味で熨斗紙や熨斗袋そのものを指すこともあります。

弔事の場合、通夜や葬儀で使われる「不祝儀袋」や「掛け紙」には熨斗が付いていないこともありますが、これらも熨斗紙や熨斗袋として扱われることがあります。

慶事の場合の熨斗の表書き一覧

慶事の表書きは様々です。「御祝」「お祝い」「御祝い」など、表記方法にはバリエーションがありますが、どの表記も適切です。

結婚・出産・長寿のお祝いに使用する表書き

● お祝い

● 御祝

● 御祝い

結婚祝いに使うさまざまな表現

● 結婚祝

● 結婚お祝い

● 結婚御祝

結婚式や長寿を祝う際の「寿」の表記

● 寿

出産祝いの表現方法

● 出産御祝い

● 出産祝

● 安産祝い

● 出産祝い

家族の節目やお礼としての内祝い

● 内祝

● 内祝い

伝統的には、家族の大切な節目に際して、お祝いを受けたりしなかったりにかかわらず、贈り物を通して幸せを分かち合う「内祝い」が行われています。

現代では、結婚や出産、長寿祝いのお返しとしても広く利用されています。

新店舗の開店祝い

● 開店御祝

● 開店祝

● 開店祝い

開店後の繁栄を願う言葉

● 発展祈願

新規事業の開業祝い

● 開業御祝

● 開業祝い

新築を祝う様々な表現

● 新築御祝

● 新築祝い

● 上棟祝い

● 新築祝

成人式の祝い

● 成人御祝い

● 成人祝

● 成人祝い

入学・入園を祝う表現

● 入学祝

● 入園祝い

● 入学御祝い

● 入園御祝

卒業を祝う表現

● 卒業御祝

● 卒業祝い

昇進を祝う表現

● 昇進祝

● 昇進御祝い

病気見舞いとそのお返し

● 病気見舞い

全快を祝う表現

● 全快御祝い

● 全快祝

● 全快内祝い

退院時にお礼として、また病気やケガからの回復を祝って使用されます。

未完全な回復時のお返し

● お見舞い返し

● 退院祝い

退院したものの完全には回復していない場合に、自宅療養や通院が必要な時に用います。

引越しやその他の挨拶に用いる表現

● 挨拶回り

年始の挨拶

● 年賀

● 新年の挨拶

● 新春挨拶

● 正月祝い

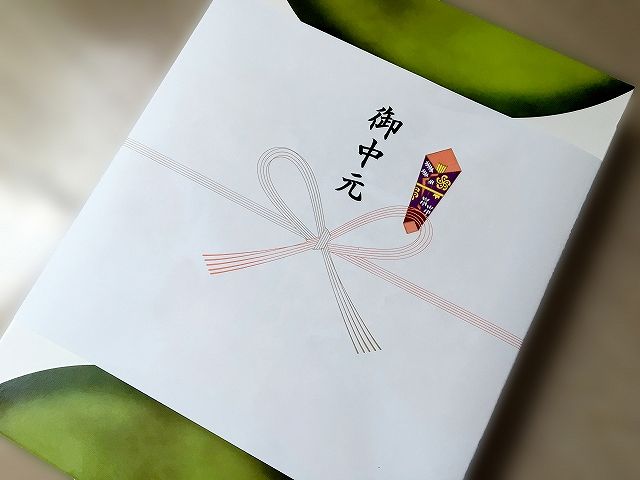

お中元とお歳暮

● 中元

● 歳暮

これらは地域によって期間が異なることがあります。

簡素なギフトと感謝の気持ちの表現

● 寸志

● 謙虚な贈り物

これらは一般的に上位の立場の人から下位の立場の人へ贈られることが多く、以下のようなシチュエーションで用いられます。

● 雇用者から従業員へ

● 上司から部下へ(例えば会議の主催者へ)

● 結婚式で協力してくれた人へ

小さな感謝の印として

● 松の葉

寸志と同じように使われますが、地位の差に関わらず贈ることができます。

感謝を表すさまざまな方法

● お礼

● 御礼

● 謝礼

● 感謝

● 敬意を表して

トラブルが発生したときの対応

● お詫び

● 御詫び

● 挨拶

● ご挨拶

● 粗品

これらは以下のような場合に使用されます。

● 交通事故の加害者から被害者へ

● 火事を起こした家庭から近隣住民へ

● 近隣でのトラブルに対する謝罪

● 建設工事の際の近隣への挨拶

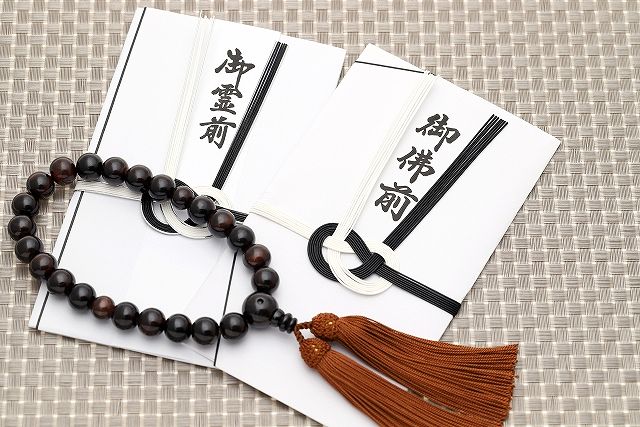

弔事の熨斗の表書き一覧

仏教において、故人を偲び冥福を祈るための忌日法要や年忌法要が重要です。

これらは故人の徳を讃え、極楽浄土への往生を願うために行われます。

浄土真宗以外の仏式での通夜・葬儀、四十九日法要

● 御霊前

● 御香料

● 御香典

忌日法要には、初七日から百か日までの各段階があります。四十九日法要を経て、故人が極楽浄土へ往生するとされ、その期間は「御霊前」と記されます。

浄土真宗以外での百か日法要、年忌法要

● 御仏前

● 御香料

年忌法要には一周忌から五十回忌までの各法要が含まれます。四十九日法要の後は「御仏前」と記され、故人が仏となると一般に考えられています。

浄土真宗の通夜・葬儀、忌日法要、年忌法要で使用する表記

● 御仏前

● 御香料

浄土真宗では、故人が亡くなるとすぐに極楽浄土へ往生し、仏となるとされています。そのため、通夜や葬儀では「御仏前」という表現が用いられます。

神道の葬儀や法要で使用する表記

● 御霊前

● 御香料

● 御玉串料

キリスト教の葬式や追悼式で使用する表記

● 御霊前

● 御香料

● 御花料

宗派に関わらず行う香典返し

● 志

小さな感謝の印や心付け

● 寸志

これらは葬儀での受付係、運転手、火葬場のスタッフなど、協力してくれた人たちへの感謝の印として贈られます。

香典返しに関する注意

熨斗の表書きは多様で、場面に応じた適切な選択が求められます。もし不明な点があれば、専門店のスタッフや経験豊かな親戚、近所の人に相談するのがおすすめです。

熨斗(のし)の使い方についてのまとめ

- 熨斗の種類を選ぶ:熨斗には「内のし」と「外のし」の二種類があり、用途や贈る相手によって使い分ける。

- 目的に応じた選択:熨斗の種類は目的によって異なり、結婚祝い、出産祝い、快気祝い、お中元、お歳暮など様々な場面で使用される。

- 表書きを適切に記入:熨斗の表書きには、贈る目的や祝いの言葉を記入し、受け取る人が何のための贈り物かすぐに理解できるようにする。

- 相手との関係を考慮:贈る相手との関係によって熨斗の形式を選ぶ。親しい関係ではシンプルなものを、フォーマルな関係では正式なものを選ぶ。

- 水引の色と結び方:水引の色は祝事では赤と白、弔事では白や黒を用いる。結び目は再利用できる「結び切り」が一般的で、一度きりの意味を持つ。

これらの点に注意して熨斗を用いることで、礼儀正しく感謝や祝福の気持ちを表現することができます。